前スレが1000レス以上になったので作りました。

引き続きよろしくお願いします。

前スレ:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/524843/49

[スレ作成日時]2015-08-17 20:50:42

\専門家に相談できる/

温暖地での高気密高断熱住宅 その2

|

221:

匿名さん

[2015-08-28 18:22:04]

|

|

222:

入居済み住民さん

[2015-08-28 21:35:28]

|

|

223:

匿名さん

[2015-08-28 22:54:53]

>222

ここは戸立てスレ専用なので君はお呼びじゃないんだけどな。 |

|

224:

匿名さん

[2015-08-28 23:39:24]

>>222

4階建1階店舗の16戸 1K、26㎡ 24時間換気無し、Q値3程度 回答率80%の13戸、 上下両隣で冷暖房の中住戸なら、単身者なら不在がち 夏は扇風機、冬はホットカーペット程度の 入居者がいても普通かと思います。

|

|

225:

匿名さん

[2015-08-28 23:55:19]

>>207

基準温湿度25℃50%においてその条件での冷房時間は期間全体の1%もあるのでしょうか? また、高負荷での運転は冷房の効率が悪化するのでCOPも下がります。 何れにせよエアコンでの潜熱除去計算において効率をCOP5として求める事は不適当と思います。 |

|

226:

入居済み住民さん

[2015-08-29 08:22:34]

|

|

227:

匿名さん

[2015-08-29 09:01:26]

|

|

228:

匿名さん

[2015-08-29 09:15:57]

>225

>期間全体の1%もあるのでしょうか? >207の計算は露点温度25℃でしてます(指定が有ったので)。 今年の東京の7/16から8/24を見ますと露点温度24℃前後が30日位有ります。 露点温度24℃は25℃より絶対湿度が約1g/m3少ないです。 >高負荷での運転は冷房の効率が悪化するのでCOPも下がります。 なぜ高負荷と決めつけるのですか?エアコンの選定次第です。 東京の高高なら1ヶ月以上連続運転する事になりますから低負荷になります。 >潜熱除去計算において効率をCOP5として求める事は不適当と思います。 COP5が正しいかは別として根拠をきちんと示して下さい。 エアコンは東京の気候に対して決めてるようです、APF7.2の機種も有ります。 条件次第では全熱としてCOP7も有り得ます、連続運転では負荷は小さいですからCOPは上がります。 露点温度26℃の時間も僅かに有ります、計算しますと64%が潜熱、効率7.2で潜熱効率は7.2x0.64=4.6になりました。 強引に四捨五入すれば5です。 住宅として考えますと25℃50%室内へ28℃84%絶対湿度23g/m3の換気空気が入り室内の温度と湿度が上がりエアコンで元に戻す、結果だけを見ると28℃から25℃へ23gから11.4g/m3へにしてます、換気空気を3℃下げ11.6g/m3除湿してます。 顕熱11%、潜熱88%の割合で除去したことになります。 |

|

229:

匿名さん

[2015-08-29 09:25:26]

スレとは関係のない薀蓄はやめましょう。

2,3歳児なら微笑ましいですが・・・ |

|

230:

匿名さん

[2015-08-29 09:46:51]

そーですかア~還暦でしたか~!!

喜寿くらいかと思ってました。 |

|

|

|

231:

匿名さん

[2015-08-29 09:51:34]

気温は1日の中で25℃~35℃と変化するけど

絶対湿度は、1日の間ではほとんど変化せず だいたい20g/kg前後、 除湿量(潜熱)は一定ですが、顕熱分は大きく変化します。 都合良く顕熱潜熱比を最適に変化できませんので、机上の空論と思います。 |

|

232:

匿名さん

[2015-08-29 10:25:25]

>231

細かい計算するのは大変でエアコンデータも不足。 顕熱潜熱比を細かく計算しても一日では平均。 エアコンは潜熱、顕熱分けて下げられない。 >228の最後にレスしてるけど外気環境と室内環境からエアコンを使用して結果どうなったかで良いと思う。 換気で空気(全熱)が入りエアコンで消費電力○ワットで室内環境を維持したで良い。 外部環境は計算が大変ですから平均。 室内温度と室内絶対湿度はほぼ一定ですからおおまかには計算できます。 実際にも計測してみれば良い、エアコンの消費電力を計測してアメダスデータと室温データで何日か照らし合わせれば良い。 エアコンの顕熱潜熱比は重要ではない、外部気候に対して室内を適温度、適湿度を維持するのに消費電力がいくらかだけで良い。 |

|

233:

匿名さん

[2015-08-29 10:49:56]

>231

顕熱潜熱比に拘るならデシカにすると良いですよ。 デシカは顕熱17%(0.4kw)、潜熱83%(1.9kw)、全熱2.4kw消費電力0.28kwです。 2.4kw÷0.28kw=全熱効率8.2、1.9kw÷0.28=潜熱効率6.8。 価格を除くとあらためて素晴らしいですね。 |

|

234:

匿名さん

[2015-08-29 10:58:01]

>233訂正、消費電力をミスしました。

デシカは顕熱17%(0.4kw)、潜熱83%(1.9kw)、全熱2.4kw消費電力0.52kwです。 2.4kw÷0.52kw=全熱効率4.4、1.9kw÷0.52=潜熱効率3.7。 |

|

235:

匿名さん

[2015-08-29 11:07:57]

|

|

236:

匿名さん

[2015-08-29 11:51:20]

>235

>235 計算する時は換気量を考慮して下さい。 いきなり「4リットルの水」とは? 4000g/h÷11.6g/m3=345m3 換気量345m3は85坪程度の豪邸ですね。 >どこにどう設置するつもりでの計算なのだろう? この話題も何べんも繰り返して出ますね。 拡散現象が有り、絶対湿度(水蒸気)など流体は常に同じ濃度になろうとする力が働きます。 特に水蒸気は分子が小さいため移動し易いです、風より弱いですが時間が経てば家中同じ絶対湿度になっていきます。 (特別に室内ドアなどの気密が良い場合は別です) ユニットバスのドアは気密を良くしてます、ドア下に給気口が有りますから換気扇未使用ならいずれ絶対湿度は同じになります。 呼気に含まれ炭酸ガス濃度は4%です。 通常は室内には風が有りません、呼気による弱い風で吐いた炭酸ガスを吹き飛ばさないとやがて鼻の周りは濃い炭酸ガスに覆われていき濃い炭酸ガスを吸い更に濃い炭酸ガスを吐きやがて窒息死します。 実際は拡散現象で濃い4%の炭酸ガスは家の平均炭酸ガス濃度0.1%以下になっていきますから窒息死しません。 |

|

237:

匿名さん

[2015-08-29 11:58:10]

吸気口から流入するのは絶対湿度23g/m3×180m3=約4リットル

そこから、2リットル程度を取り除く感じでは >時間が経てば家中同じ絶対湿度 計算上では、この時間を0にして、瞬間ワープしている計算になってませんか? |

|

238:

匿名さん

[2015-08-29 12:35:50]

>237

>計算上では、この時間を0にして、瞬間ワープしている計算になってませんか? 拡散現象を計算するにはスーパーコンピューターでも使いシュミレーション計算しないと分からないと思います。 多大ななデータを入力しても結果はつまらないですから誰も計算しません。 実際はエアコンから13.3℃100%の風が吹き出し周りの空気と混ざり合い、拡散によって平均化していきます。 エアコンの風の及ぶ領域は値が異なります、エアコンの吹き出しに近い程異なります。 よく2階のエアコンで除湿しても風が届かない1階の湿度は下がらないと言われる方もいます。 風と異なり、拡散現象は全部が移動する訳では有りません濃度差だけが動きます。 2階の空気が1階に移動する訳では有りません。 風の影響が無いと仮定するとエアコンから噴き出た絶対湿度(水蒸気濃度)の低い空気に周りの水蒸気濃度の高い空気から水蒸気濃度差により水蒸気だけが移動します、周りの空気は移動した水蒸気分だけ濃度が下がりますから更に外側の周りの空気から水蒸気が移動してきます、玉突き現象により1階の空気まで達します。 空気は動かず濃度差分の水蒸気だけが近くに移動するだけです、1階の水蒸気が2階に移動する訳では有りません。 周辺と濃度差を解消してるだけでやがて一定になっていきます、当然濃度差が大きい程移動量は多いですし遮蔽物による影響も有ります、透湿防水シート等で分かりますように水蒸気は移動し易いです。 |

|

239:

匿名さん

[2015-08-29 12:56:37]

>>228

夏期の室内を25℃50%に維持しようとする環境でエアコンの吸い込む空気が28℃84%の時間がどの程度あるのかという事です。 外気が28℃84%でも室内に入れば室内空気と混じるのでエアコンで直接換気する以外にその条件の空気をエアコンが処理するのは運転を開始した最初だけだと思います。 潜熱効率を上げる為に冷媒温度を低くしようとすればそれだけ圧縮の負荷が上がるので高負荷と思います。 最近のエアコンはセンサーとインバーター制御により室内環境と設定に応じてコンプレッサーの負荷をコントロールすることで高効率化を図っています。 連続運転の効率が良いのは設定と室内環境の差が少ないからですが設定25℃50%で室内28℃84%では高効率は望めず高効率での運転では潜熱効率が落ちます。 結果だけと言いますが実際に冷房のみで室内を25℃50%にした結果ではなくそのようになるよう計算した結果なのでその顕熱比は意味がないと思います。 |

|

240:

匿名さん

[2015-08-29 13:58:38]

>239

実際は連続です。 28℃84%の空気が室内空気と混ざりエアコンに25℃+α、50%+αで入ります。 エアコンの位置にも関係します一般的には給気口はエアコンの吸い込み近くが良いとされてます。 仮に10分程度でほとんど混ざるとしますと エアコン吸い込み口絶対湿度は(11.4g/m3x(気積360m3-換気量180m3/h÷6「10分」)+-換気量180m3/h÷6「10分」x23g/m3)÷気積360m3=12.4g/m3 吸い込み口温度は(25℃x(360m3-180÷6)+180÷6x28℃)÷360m3=25.3℃ 25.3℃絶対湿度12.4g/m3の空気を冷やして除湿するだけです、下げる温度も変わりませんから負荷も変わりません。 温度は下がりますから顕熱は減り、潜熱は増えますから顕熱潜熱比率は更に差が付きます、潜熱効率が上がります。 実際はこの計算の方が正しいですが説明も計算も面倒なので外気状態で計算してます。 |

|

241:

匿名さん

[2015-08-29 14:14:40]

>240補足

室内としての見かけ上の効率です。 顕熱は0.3℃、潜熱は1g除く顕熱潜熱比です。 エアコン内部では除湿するため露点温度13.3℃(絶対湿度11.6g/m3)以下に下げる必要が有ります。 25.3℃-13.3℃=12℃、潜熱の1g/m3は変わりませんから顕熱潜熱比率は大幅に顕熱が多くなります。 前にレスしましたがエアコンは温度を下げるだけです、顕熱潜熱比率に大きな意味は有りません。 |

|

242:

匿名さん

[2015-08-29 15:00:28]

ようは、室内に湿気を入れるから、あかんのや

入れなければ問題ないんじゃない |

|

243:

匿名さん

[2015-08-29 15:19:58]

>242

>入れなければ問題ないんじゃない 換気しなければ一応は入って来ません。 人体(呼気、汗の蒸発)、炊事、水廻りの蒸発、洗濯、入浴等で湿気は発生してます。 換気で排気するか除湿する必要が有ります。 換気すれば外の湿気が入って来ます。 |

|

244:

匿名さん

[2015-08-29 15:29:21]

|

|

245:

入居済み住民さん

[2015-08-29 17:35:18]

|

|

246:

匿名さん

[2015-08-29 17:54:44]

そう、デシカに必要なのは、気密です。

温暖な地域で省エネで快適にするには、気密をよくして調湿換気を行うことです。 |

|

247:

匿名さん

[2015-08-29 18:05:53]

|

|

248:

入居済み住民さん

[2015-08-29 18:10:52]

デシカって何かよくわからないが、必要なの?

聞いたことがないから、我が家には、たぶん使っていない。 デシカを使わなくても、夏、エアコンなしで寝ることができる家を建てることができる。 RCで窓はFIXか、滑り出ししかないが、ビルトインガレージがあるから、気密性はどうなんだろう。 |

|

249:

匿名さん

[2015-08-29 18:22:24]

>244

デシカは、デシカント部が外気取込み(冷却側)デシカAと室内気放出(加熱側)デシカBの2つがあり、これを切換える機構。 単にエアコンの再熱除湿を、冷房時の水放出の配管をなくするために、デシカを2つに分けて、水を貯める機構をデシカに持たせただけ。 簡単のため、デシカAの機構で考えると、以下のようになる。 デシカAを冷却して外気を吸込み、デシカAに冷却により水分を含ませ、湿度を下げた空気を室内に取り込む。 デシカAの水分が満杯になった次の工程では、デシカAを加熱に切替え、デシカAを熱して温度を高くして、その水分を室内からの空気に混ぜて外部に放出する。 すなわち、機能としてはエアコンのように冷暖を使い分ける機能と同等になっている。 |

|

250:

匿名さん

[2015-08-29 18:24:36]

|

|

251:

脳内主義

[2015-08-29 18:24:50]

参考までに、最寄り気象台と、室内の温湿度、消費電力がわかれば計算できるでしょう

|

|

252:

匿名さん

[2015-08-29 18:32:49]

あとデシカは除湿するにあたり、結露するまで凝縮するほど冷やさないで

除湿に必要な、風量を起こすファンの消費電力が換気と兼ねている点が、 一般的な再熱除湿エアコンより省エネなようです。 |

|

253:

匿名さん

[2015-08-29 18:37:33]

>249

>すなわち、機能としてはエアコンのように冷暖を使い分ける機能と同等になっている。 デシカ機構は、次の2通り。 冷却⇒加熱 加熱⇒冷却 この2系統の機構での温度差が大きいので、余計にエネルギー使っており、効率悪いことをやってるよ |

|

254:

脳内主義

[2015-08-29 18:51:45]

ダイキンは消費者を甘く見ている。

自慢の商品が何故売れないのか、客観的に分析できていない。 第二のシャープとなる危険性は大きい。 所謂、スベった商品販売にやっ気になっている。 スベった頭の人にはそれが期待の商品だと勘違いさせている。 |

|

255:

匿名さん

[2015-08-29 18:51:52]

>247

>室温は基準温度25℃を下回ります。 最初から知ってますよ、外気温度が平均28℃(東京8月)ですとQ値1.0、内部発熱300kw/月ですと4℃程度上昇して室温32℃になります。32-25℃=7℃の顕熱は除かなくてはなりません。 現実のエアコンは13.3℃に制御するのではなく更に低い温度にして吹き出し温度を下げてます。 温度を下げますと冷え過ぎますが風量を調整する事で室内温度が下がり過ぎるのを制御しています。 除湿運転は温度は徹底して下げて除湿して室温は下がらないように風量を抑えた運転方法です。 外気温度が21℃を下回るようになりますとだんだんと室温(25℃)を保つ事が困難になって来ます。 外気温度21℃以下で湿度が高い時は再熱除湿に頼るしか有りません。 最近の東京がそうですね外気温20℃と低いですからエアコンを止めて直接風を入れたくなります。 露点温度19~20℃です19.5℃の絶対湿度は16.9g/m3です、室温が25℃ですと湿度は73%になります。 冷たい空気は入りますが湿度が高いため蒸し暑い室内になってしまいます。 >177の計算はエアコン内部では合いませんが家の熱収支としては合いますから問題は有りません。 COP5も正しいかは分かりません更に良い事も有り得ます、エアコンの効率としてのCOPです。 |

|

256:

匿名さん

[2015-08-29 19:12:00]

>内部発熱300kw/月ですと4℃程度上昇して室温32℃になります。

内部発熱がすべて顕熱と、一般家庭ではありえない条件になっています。 家庭内では、人体含め、潜熱がほとんどですよ。 >253 再熱除湿は、消費電力が多くなります。 冷却→外部へ排熱 加熱←外部から熱を取り入れ、または、電熱 |

|

257:

匿名さん

[2015-08-29 19:16:53]

>253

除湿と加湿に関しては効率が優れている。 デシカの原理はお菓子等に入ってる乾燥材と同じ、乾燥材は使い捨て、捨てないで再利用してるのがデシカ。 乾燥材が吸った水分を排出しなければ乾燥材は再利用できない、デシカは水分を吸った後に加熱して水分を排出してる。 温度が高いままの乾燥材は水分を吸わないから冷却する、水分を排出して冷却した乾燥材で除湿する・・・繰り返し。 過熱と冷却の熱を得るためにヒートポンプを利用して電力消費を少なくしてる。 |

|

258:

匿名さん

[2015-08-29 19:32:13]

|

|

259:

匿名さん

[2015-08-29 21:37:08]

>253

>余計にエネルギー使っており、効率悪いことをやってるよ ヒートポンプで温熱と冷熱の両方を使用してますから無駄が有りません。 エアコンなどは夏は冷熱を取り出すため室外機から熱を排出してます。 冬は温熱を取り出すため室外機で冷熱を捨てています。 デシカは加熱と冷却が必要ですから捨てる熱も利用してます、効率が良いです。 |

|

260:

匿名さん

[2015-08-29 22:54:15]

夏は気温が高いので汗が出るのです。

ヒトは 毎日2000キロカロリー前後のエネルギーを食物か ら得ています。 このエネルギーは寝ていても基礎代謝に 使われ、ヒトが活動する運動の エネルギーになるのです。 摂取エネルギーは最終的には熱エネルギー (1日に2,000キロカロリー、瞬間瞬間では 平均100ワット) となり体外へ放出され、体温を維持 しています。 体外への熱放出は赤外放射、 顕熱、発汗による気化の 潜熱によって行われます。 周囲の気温が低いときは、 体温・気温差が大きく顕熱に よる放出量が大きくなります。しかし気温が 高くなると 体温・気温差は僅かで顕熱による放出が難しくなります。 物体や地表面では温度が上がるのですが、ヒトは体温が上 がりすぎる と機能が不正常(病気、熱中症など)となる ので、正常な体温を維持する ために、発汗を盛んにし潜熱輸送量として周囲へ放出します。 気温が高いときはボーエン比(=顕熱輸送量 / 潜熱輸送量) が小さくなります。これは人体に限らず、植物表面でも 地球表面でも同じであり、 ”ボーエン比の気温依存性” と呼んでいます。平均的にみると、地球の 低緯度では 潜熱輸送量、つまり蒸発量が大きいが、高緯度では蒸発量 は 少なく、地表面・大気間の温度差が大きくなることで 顕熱輸送量を大きくして います。 |

|

261:

匿名さん

[2015-08-29 23:29:55]

>>255

>>178での貴方の内容から 躯体等からの入熱414kw/月 換気による潜熱1035kw/月 換気による顕熱170kw/月 内部発生顕熱と内部発生潜熱が同程度との事なので内部発生を除き潜熱負荷1035kW(64%)に対し顕熱負荷584kW(36%)で潜熱負荷が大きいです。 躯体等からの入熱414kW/月なので10分間では95.8Wの入熱360m3の空気を0.78℃上昇させるのでエアコンが吸い込む空気は約26℃12.4gです。 冷房冷媒温度は10℃前後から5℃程度。 冷媒温度を10℃とすると100%の絶対湿度は9.4gなので冷房全熱7.54W顕熱5.44W(72%)潜熱2.1W(28%) 冷媒温度を5℃とすると絶対湿度は6.8gで全熱11.06W顕熱7.14W(64.5%)潜熱3.92W(35.5%) 冷房は顕熱の比率が大きく負荷は潜熱が大きいので再熱除湿の頻度は高くなります。 家全体の熱収支までは合っていても要点である消費電力の計算は合わないので問題があると思います。 |

|

262:

匿名さん

[2015-08-30 07:56:02]

>261

再々言います、エアコンは温度下げるだけです。 結果として顕熱と潜熱を除きます。 冷房は風量などを制御して室温を一定になるように制御してます、湿度は制御してません。 25℃50%の50%は保障されません、湿度だけをエアコンは実質制御できません。 室温を一定にするために潜熱除去はなり生き任せになります、結果湿度は何%になるか分かりません。 東芝のエアコンはコンプレッサーの可変範囲が広く、低い能力の所の運転が可能です、コンプレッサーが止まらないため常に除湿が出来て人気が有ります。 再熱の選択は人が行います。 >内部発生顕熱と内部発生潜熱が同程度との事なので 私が質問してます、調べてませんから曖昧な記憶で言ってますあてになりません。 >256の >内部発熱がすべて顕熱と、一般家庭ではありえない条件になっています。 >家庭内では、人体含め、潜熱がほとんどですよ。 ロム等してる方に誤解を与えては困りますから、根拠を是非お願いします。 条件によりますが少し調べた所では内部発生潜熱は内部発生顕熱の半分位のようです。 |

|

263:

匿名さん

[2015-08-30 08:44:34]

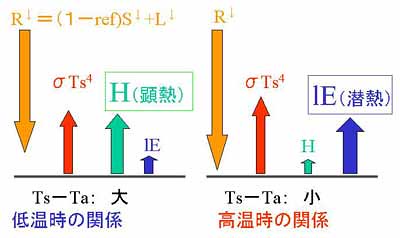

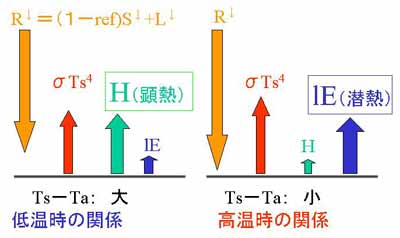

①ボーエン比(=顕熱輸送量/潜熱輸送量)は、 一般に気温が高くなるほど小さくなる。それは、高温空気ほど含みうる 水蒸気量が級数的に増加するからである。

②低温時に地表面(雪氷も含む)に熱が 加えられれば,大部分は顕熱として失われ,大気は直接加熱され, 蒸発はほとんど起こらない。 ③逆に,高温の熱帯海洋や森林などでは, 地表面が吸収した放射量の大部分は蒸発のために使われ, 蒸発量が大きくなる。 ④ボーエン比が小さいときは、大きいときに比べて、地表面温度と 気温の差は小さくなる。 ボーエン比の関係は人体についても同じである。 ただし人体の場合は,熱収支式中の入力放射量 R↓の中に人体発熱量 (1日平均値は約100W, 表面積は概略1平方m)を含めて考える。 人体は皮膚から放熱することで 体温調節を行っている。 夏の熱いときは発汗・蒸発が主要な 放熱作用である。

|

|

264:

匿名さん

[2015-08-30 10:15:19]

夏は、潜熱

効果的なのは気密、除湿 冬は、顕熱 効果的なのは断熱、輻射熱 と覚えておきましょう |

|

265:

入居済み住民さん

[2015-08-30 10:29:44]

1日当たりの消費電力量(kWh)月により検針期間が数日異なるので、1日当たりで計算

50A契約、都市ガス併用(お風呂もガスです) 1月 26.96428571 2月 26 3月 20.125 4月 16.58823529 5月 15.28571429 6月 15.96551724 7月 20.70967742 8月は、もう少し増えるかもしれない。 4-6月は、エアコン使っていないので、7月と1日あたり5kWhがエアコン(冷房)の消費電力量になりますかね? 冬は、10~11kWhがエアコン(暖房)の消費電力量になりますかね? |

|

266:

匿名さん

[2015-08-30 10:39:39]

|

|

267:

脳内主義

[2015-08-30 12:27:16]

>>265

最寄気象台、換気方式、換気量、延床面積を教えて頂けないでしょうか? |

|

268:

入居済み住民さん

[2015-08-30 13:13:59]

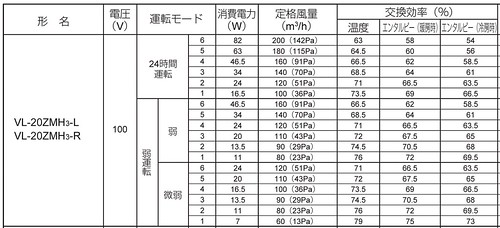

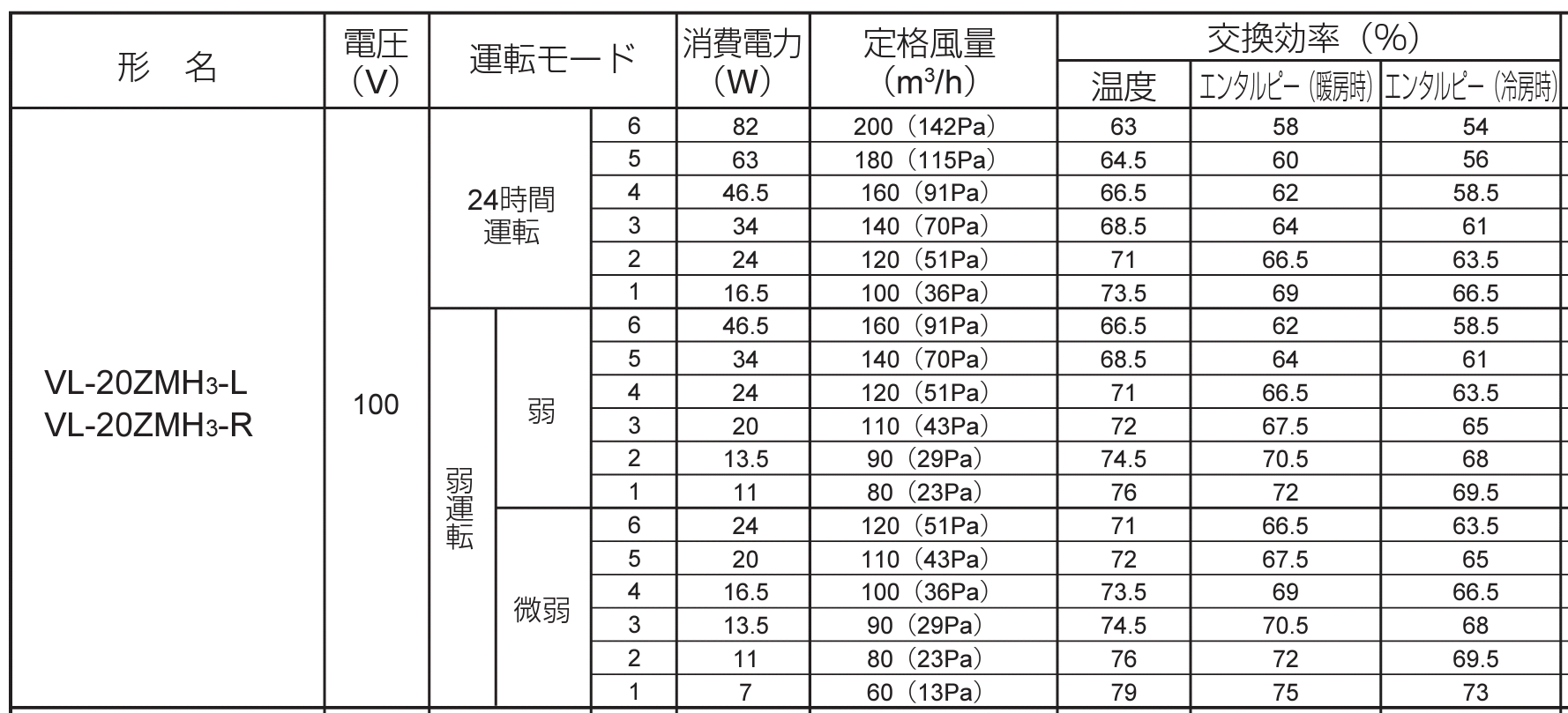

名古屋市なので、名古屋気象台かな?

換気は1種、設計時には、顕熱って聞いていたが、仕様書を見たら全熱になっている。M社のVL-20ZMH。 設計値は190m3/hだが、実際の換気量は不明。 設計者が最少でいいって言っていたので、ロータリースイッチは最少の1で、強弱は弱にしている。 延床は、190m2くらい(ビルトインガレージ含む) |

|

269:

匿名さん

[2015-08-30 15:15:06]

|

|

270:

匿名さん

[2015-08-30 15:40:17]

デシカは熱交換がされておらず、効率が悪い

|

|

271:

匿名さん

[2015-08-31 11:27:22]

1種換気は設備と電気代、スペースの無駄あと音や振動や湿度に敏感な人は

新しく病気になるかもしれない せっかく高気密にしたのだから、室内の空気の流れは見えるはず 3種換気と窓開けで十分健康的な生活ができる |

|

272:

匿名さん

[2015-08-31 12:29:16]

|

|

273:

匿名さん

[2015-08-31 12:56:07]

>272

>規定量の換気はすべきだろう。 カビを防ぐ目的なら換気量は減らす方が良い。 21℃100%、絶対湿度18.4g/m3、室内温度24.9℃なら湿度80%、カビの大繁殖環境になる。 素直に再熱除湿で除湿が正解。 |

|

274:

匿名さん

[2015-08-31 13:48:14]

>>>>262

25℃50%を維持する前提の計算だったのではないですか? >>183の内容の通り冷房は湿度を制御しない事は最初から分かっていますから25℃50%を維持するには再熱除湿が必要になります。 >>261のように室内が25℃50%程度に落ち着いた後の冷房顕熱比は0.6程度なので東芝の最低能力が低いエアコンで冷房を止めずに25℃を維持できたとしても潜熱が除去しきれないため湿度が上昇します。 25℃50%を維持する前提なら再熱除湿の選択をするのが人であれ機械であれそれは重要ではありません。 内部発生については私の見解ではないので分かりませんが仮に内部発生潜熱が顕熱の半分であったとしても内部発生顕熱300kWとして全体の潜熱負荷1185kW(57%)顕熱負荷884kW(43%)で潜熱負荷の方が大きいです。 エアコンの処理空気は26.6℃12.54gとなり冷媒5℃での比率は 全熱11.362W顕熱7.344W(64.5%)潜熱4.018W(35.5%) やはり顕熱比0.6程度で潜熱を除去しきれません。 仮に冷房COP7顕熱比0.6とすると全熱負荷1473kWをCOP7(顕熱884kW効率4.2、潜熱589kW効率2.8)で処理し残りの潜熱596kWを再熱除湿で処理する事になると思います。 |

|

275:

匿名さん

[2015-08-31 15:56:14]

>274

>内部発生については私の見解ではないので分かりません 内部発生潜熱は偽りを言ったでよろしいですね。 再々言ってますがエアコンは冷やすだけです。 潜熱顕熱比は関係有りません。 >25℃50%を維持する前提の計算だったのではないですか? 前提にはしてません、可能かは計算してません。 再熱を使用しないで室温を元に戻す前提で計算します。 884kwx1000÷0.34÷(25℃-5℃)÷24時間÷30日=180.6m3/h たまたまですがエアコンの処理風量は換気風量と同じになりました。 >240 >エアコンの位置にも関係します一般的には給気口はエアコンの吸い込み近くが良いとされてます。 換気空気をエアコンで全て吸わせないと25℃50%の低湿度は実現出来ないようです。 Q値が劣る方が湿度を下げられのは知ってましたが貴方の言われるように顕熱を減らし過ぎますと低湿度は維持出来ないようです。 給気口位置がエアコンの吸い込み近くでなく確実にエアコンに吸わせないと駄目ですね、全館空調なら問題ないかな? 東京では内部発熱にもよりますがQ値1.0が限界、冬は暖かいですからQ値1.6程度で抑えた方が良いようですね。 1種熱交換気は完全に止めた方が良さそうですね、夏の潜熱交換率はかなり低いですし、顕熱も温度差が無いです。 例えば外気23g/m3を19g/m3にあらかじめ減らしても出て来る空気は5℃時の湿度ですから変わりません。 全館空調と異なり換気空気をエアコンに吸わせるのは難しそうです、吸わせないと湿度は下がりません。 |

|

276:

匿名さん

[2015-08-31 17:46:35]

>274

規格の潜熱負荷が見つかりました。 http://www.energy-pass.jp/2015/07/1983/ >内部発生潜熱負荷 >内部発生湿度は4.2kJ/m2hです。これはIBEC発行の住宅の省エネルギー基準の解説書における計算条件として記載されている潜熱負荷です。(もう一方の顕熱負荷は16.7kJ/m2h(4.65W/h)は割と有名ですね) >4.2jK/m2hだとどのぐらいかピンとこないと思いますので、単位を変換すると1.65g/h、120m2の戸建だと197.7g/h、1日当り約4.74kgの水蒸気が蒸発しているという計算になります。(少し少ない様には思いますが、規格なのでまあしょうがないですかね) 顕熱4.65x150mx24時間x30日÷1000=502.2kw/月。 潜熱(4.2÷16.7)x4.65x150mx24時間x30日÷1000=126.3kw/月 http://www.suntory.co.jp/company/mizu/jiten/drink/dr_08_01.html >人間の体が1日に排出する水分の量を合計すると、約2.3リットルにもなります。おもな排出分は、不感蒸泄(汗などとして感じなくても皮膚や呼吸を通して水分が失われていること)として約1リットル、尿や便として約1.3リットル。 (1000gx4人として+炊事他を2000g/日)÷24時間÷150m2=1.67g/h、常に在宅とは限りませんから更に少ないと思います。 |

|

277:

匿名さん

[2015-08-31 18:19:43]

夏でも冬でも同じ条件は、少々無理があると思います。

季節変動を考慮すべきでしょう |

|

278:

匿名さん

[2015-08-31 18:30:32]

|

|

279:

匿名さん

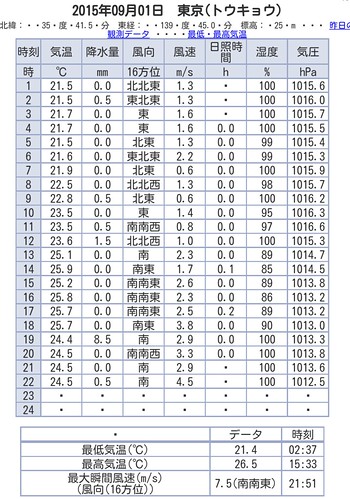

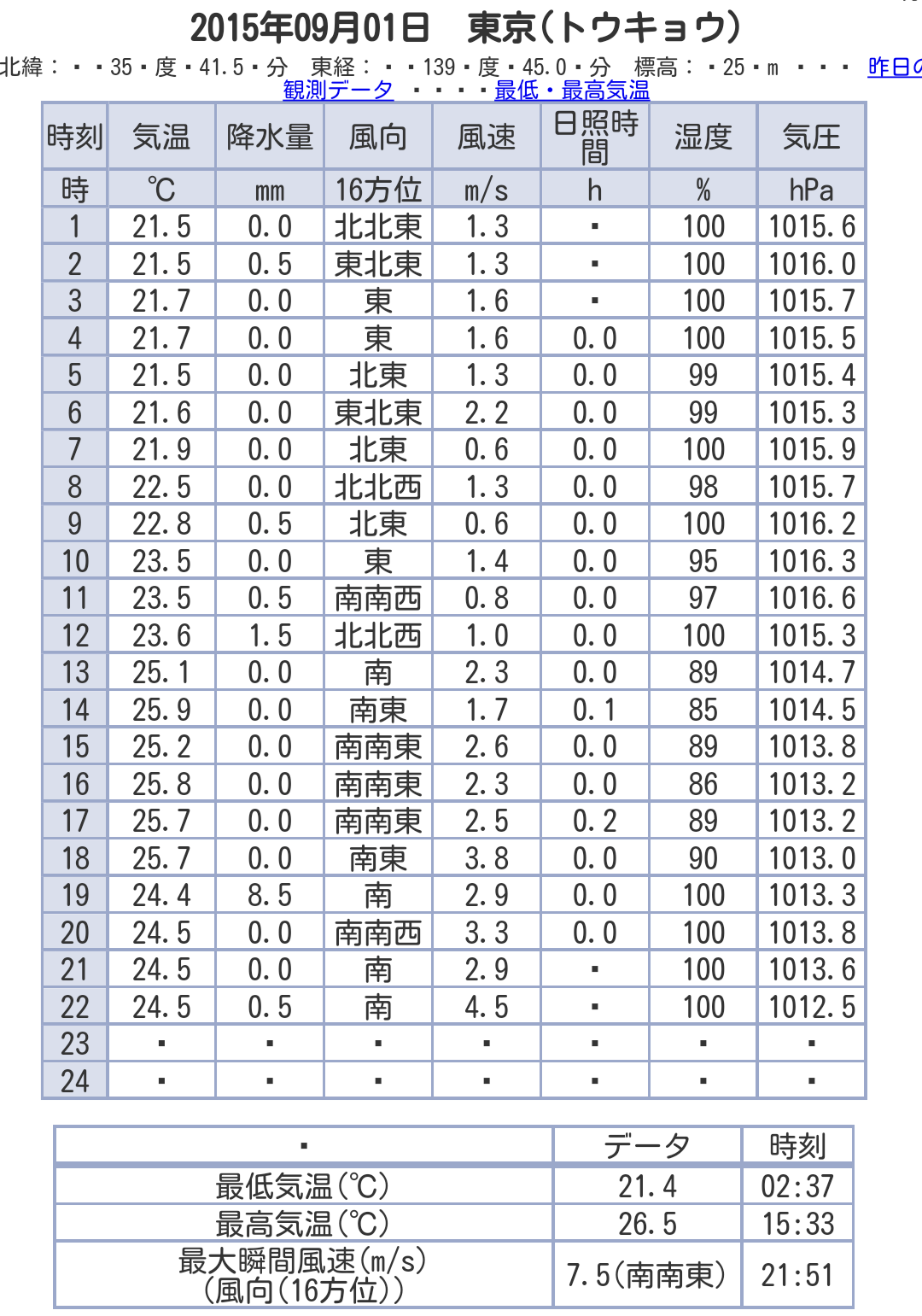

[2015-09-01 09:30:44]

まとめると、エアコン除湿では、建築基準の換気量は無理で、半分以下に減らしてやっと50%

ましてや、関東沿岸の多湿では、無理ということ |

|

280:

脳内主義

[2015-09-01 11:38:59]

>279

貴方の脳内ではそうなりますか。 仮にそうだとしても、貴方のカビ小屋以外は生命維持装置なしの実態が現実としてある。 どちらかと言うと、どうでもよい脳内屁理屈より目の前の欠陥住宅としての現実を解決することの方が先決ではないだろうか? 一日も早く、生命維持装置なしの当たり前の家に改善されることを望みます。 改善された実態レポートは、どんな脳内屁理屈より比べ物にならないほど価値があります。 |

|

281:

匿名さん

[2015-09-01 12:24:12]

>>279

デシカで換気なら東京でも大丈夫です |

|

282:

匿名さん

[2015-09-01 12:51:25]

>279

計算例はQ値1.0w/m2で内部発熱も少ない値にしてます。 次世代住宅のQ値2.7w/m2で内部発熱も多くなれば25℃50%は実現出来てると思います。 良い方法は給気口をエアコンの吸い込み口近くにして確実にエアコンに吸わせる事になりますね。 |

|

283:

匿名さん

[2015-09-01 12:55:24]

>>>>275

内部発生潜熱が顕熱以上との意見は私ではありませんし内部発生について貴方の意見を計算に使用した事はあっても自らの見解を示した覚えはありません。 >>274の内容の通りエアコン冷房は冷やすだけでも夏期に任意の温湿度を維持する為の消費電力を計算するには顕熱比は関係があると思います。 25℃50%での月あたりの顕熱潜熱負荷を求めてそれに対する消費電力を計算するならば25℃50%を維持する前提でなければ意味がないので当然そのように思っていました。 エアコンは冷房と再熱除湿を任意で選べますが風量設定は普通強弱表示の4段階程度で何m3にするかは任意で選べないと思います。 偶然にエアコン風量が換気量と同じで換気口とダイレクトに繋ぐ事が出来れば良いですが普通では考えられませんし3種換気の給気口も複数あるのが一般的だと思います。 普通は冷房のみで任意の温湿度には出来ませんから再熱除湿の機能があり再熱除湿を使うのだと思います。 冷房のみで最適に出来れば良いですが外部要因や内部要因の変化もあり調整幅が必要なので冷房のみに拘る理由が分かりません。 >>269の換気から温度効率65%湿度効率50%程度とすると換気による顕熱負荷が170kW/月から59.5kW、潜熱負荷1035kW/月から517.5kW/月となります。 換気空気をエアコンに吸わせないと湿度が下がらないは意味が分かりません。 例え25℃50%の空気でも冷媒温度5℃であれば除湿出来ます。 全館空調でも熱交換した後に空調機の流れだと思いますし1種熱交換でも給気口の近くにエアコンを設置すれば良いと思います。 >>276 興味深いですが冷房潜熱負荷に内部発生負荷を含まないのは何故なのでしょう? 今まで通り内部発生も含めた計算に今回の数値を当てはめると月あたり 全熱負荷2247kW顕熱負荷1086kW(48%)潜熱負荷1161kW(52%) エアコン処理空気27℃12.5g程度で冷媒5℃では 全熱11.47W顕熱7.48W(65%)潜熱3.99W(35%) 冷房COP7顕熱比0.6とすると全熱1810kW効率7(顕熱1086kW効率4.2、潜熱724kW効率2.8)再熱除湿437kW 顕熱比0.65とすると全熱1671kW効率7(顕熱1086kW効率4.55、潜熱585kW効率2.45)再熱除湿576kW 温度効率65%湿度効率50%の換気とすると月あたり 全熱負荷1620kW顕熱負荷976kW(60%)潜熱負荷644kW(40%) エアコン処理空気26.8℃12g程度で冷媒5℃では 全熱11.052W顕熱7.412W(67%)潜熱3.64W(33%) 冷房COP7顕熱比0.6とすると偶然にも概ね冷房のみで維持できます。 顕熱比0.67とすると全熱1457kW効率7(顕熱976kW効率4.69、潜熱481kW効率2.31)再熱除湿163kW |

|

284:

匿名さん

[2015-09-01 13:30:55]

|

|

285:

匿名さん

[2015-09-01 15:11:00]

>>284

では換気量とエアコン風量が同じになることはやはり考えにくいですね。 冷房優先は分かりますが冷房のみに拘る理由が分かりません。 再熱除湿は消費電力が増えるので消費電力としては冷房を優先する考えも分かりますが望む室内環境にする為に再熱除湿を使用しなければならない場合は再熱除湿を使用する事も普通だと思います。 冷房は湿度を制御しないので湿度は成り行き任せですし気候等の外部要因や居住者の増減、生活の仕方、望む環境等の内部要因の変化もあり普通は冷房のみで任意の室内環境にする事は出来ませんから再熱除湿も考慮に入れた計算をすれば良いと思います。 換気空気が室内に拡散すれば直接処理するのに比べて潜熱効率は落ちますが全熱効率としては同じですし換気空気のみをエアコンが処理する事は現状では余り現実的でないと思います。 >>269の換気性能からです。 180m3での温度効率64.5%冷房全熱効率56%とあります。 外気28℃84%室内25℃50%を温度効率65%全熱効率56%で計算すると湿度効率55%程度になりました。 メーカー測定条件との誤差もあると思い温度効率65%湿度効率50%程度としました。 |

|

286:

匿名さん

[2015-09-01 16:21:54]

>温度効率65%湿度効率50%程度としました。

全熱交換器の顕熱効率と潜熱効率は比例しないのかな? ほとんど潜熱だけを除去信じ難い、熱伝導の悪い紙かな? 風量がピッタと合う必要はないだろ。 5℃なら6.8g/m3で余裕が有る。 >174の意味が分かりませんか? 外気の湿気を取る概算計算です。 話題を外さないで下さい、室内環境の維持方法はどうでも良いです。 |

|

288:

匿名さん

[2015-09-01 17:12:47]

>>286

換気の熱交換は空気が均一になろうとする自然の力を利用しているので勾配がある方が移動しやすいと思います。 温度勾配が少なく湿度勾配が大きければ結果的に全熱交換に占める潜熱の割合が大きくなるのは不思議ではないと思います。 顕熱効率と潜熱効率が比例すると思う理由は何ですか? エアコン風量が多ければエアコンは室内空気と換気空気の両方を吸い込むのでそれぞれが混ざった空気を処理する事になり潜熱効率が下がります。 換気量の方が多ければエアコンが処理しきれなかった換気空気が室内空気と混ざります。 >>174は湿度のみを除去する計算のようなので室温は考慮されていないようですがCOP5の根拠も不明ですし室温を考えず除湿したとしてその計算に何の意味があるのでしょうか? |

|

289:

匿名さん

[2015-09-01 18:11:31]

>288

>顕熱効率と潜熱効率が比例すると思う理由は何ですか? 顕熱効率90%を宣伝してるのが多い、効率が良いのは熱交換面積の影響が大。 顕熱交換が劣るのだから潜熱交換は相当悪いと思った、顕熱90%で潜熱60%なら顕熱60%で潜熱40%と思った。 >計算に何の意味があるのでしょうか? >161へのレス。 COP5は後でレスしてるがエアコンの効率から推定した、いい加減な値。 直接エアコンに外気を入れられば可能と思う。 全館空調に近くなるがエアコンで外気を給気するのが理想と思う。 熱交換換気装置は中途半端で高い、デシカは良いが高過ぎ、安価な換気空気専用超小型エアコン(小型冷蔵庫と同じに室外機も一体型)が出来ると良い。 小型エアコンは出来るらしいが安くならないそうです。 |

|

290:

匿名さん

[2015-09-01 18:20:02]

>289

小型冷蔵庫より超小型窓用エアコンの方がイメージが合います。 |

|

291:

匿名さん

[2015-09-01 19:24:34]

予算無いなら諦めるのも手かと

|

|

292:

匿名さん

[2015-09-01 20:53:18]

デシカは熱交換できないから、エネルギーロスがハンパなく多い。

だから、ランニングコストとイニシャルコストが高くて、採用がほとんどなく、売れていない。 |

|

293:

匿名さん

[2015-09-01 21:25:21]

>292

何べんもしつこいですね。 エアコンの再熱除湿と似た事を効率良くしてるのです。 再熱除湿は結果は除湿だけしてます。 エネルギーを使って温度を下げてからまた元の温度にエネルギーを使って戻してます。 温度に関しては結果は何も変わってませんがエネルギーは下げるのと上げるのに使ってます。 温度のエネルギーロスとすれば何もしてないのにエネルギーを使ってますから半端所か全てがロスですwww |

|

294:

匿名さん

[2015-09-01 21:42:59]

最近の再熱除湿は室内熱交換器を分けて片方で冷房してもう片方には室外に捨てる熱の一部を使って暖房している。

|

|

295:

匿名さん

[2015-09-01 21:55:11]

>室外に捨てる熱の一部を使って暖房している。

室外に捨てる熱は室内の何処に有るのですか? 室外に熱を捨てる余裕がないから再熱除湿をします。 |

|

296:

匿名さん

[2015-09-01 22:05:28]

再熱除湿も冷房して除湿してから暖め直して部屋に入れる。

冷房した熱は? 暖め直すのに使われる。 |

|

297:

匿名さん

[2015-09-01 22:08:14]

8月25日〜31日

日付 平均気温 平均湿度 25 17.0 87 26 17.0 98 27 18.4 94 28 17.6 95 29 17.4 97 30 18.0 99 31 19.6 96 除湿は大変? |

|

298:

匿名さん

[2015-09-01 22:25:03]

|

|

299:

匿名さん

[2015-09-01 22:28:25]

|

|

300:

匿名さん

[2015-09-01 22:43:01]

|

|

301:

匿名さん

[2015-09-01 23:34:03]

>>292

デシカは熱交換しないとして今までの計算から 全熱負荷2247kW顕熱負荷1086kW(48%)潜熱負荷1161kW(52%) デシカはカタログ数値からの効率、エアコンは冷房COP7顕熱比0.6とすると エアコン冷房全熱1650kW効率7(顕熱990kW効率4.2、潜熱660kW効率2.8) デシカ全熱597kW効率4.42(顕熱96kW効率0.77、潜熱501kW効率3.65) |

|

302:

匿名さん

[2015-09-01 23:59:34]

|

|

303:

匿名さん

[2015-09-02 06:14:35]

>301

換気で、熱交換できないのは、冬の暖房費がハンパないでしょう。 |

|

305:

脳内主義

[2015-09-02 08:02:55]

寒冷地に住む自称高高のカビ小屋住人さん、

数ある高高の中でも特異な防カビ生命維持装置の撤去計画は順調に進んでいますか? 多くのROM専の方の関心の的となっていますので、逐一報告して下さい。 貴方が脳内主義から離脱する大きなチャンスです。 |

|

306:

脳内主義

[2015-09-02 08:23:02]

|

|

307:

匿名さん

[2015-09-02 09:27:59]

|

|

308:

匿名さん

[2015-09-02 10:55:27]

|

|

309:

脳内主義

[2015-09-02 11:44:37]

>307

その地域であれば、普通の脳内なら13日以降はエアコン必要なしでしょう。 私の脳内なら8月はエアコンの必要なしだけどね。 どうして26日までエアコンが必要だったの? やはり、自称高高の影響が大きいからですね。 温暖地だけでなく、寒冷地でも篭もり熱の影響が大きいんだ。 温暖地なら尚更ですね。 |

|

310:

匿名さん

[2015-09-02 12:37:11]

>>309

皆が皆、デシカで調湿換気しているわけではないから、、 外が湿度100%なら温度を下げるためではなくて除湿するためでしょう。 高断熱住宅の場合、室内の熱が不足して再熱が必要になるぐらいです。 |

|

311:

匿名さん

[2015-09-02 12:38:58]

>私の脳内なら8月はエアコンの必要なしだけどね。

脳内はカビだらけのようですね。 今までたくさんのレスが有りました、熱は顕熱だけではないと学んだはず。 >寒冷地でも篭もり熱の影響が大きいんだ。 23日最高気温23.1℃、23日以後は常に室内温度の方が高いです。 外から室内へ熱が入る事は有りません、篭り熱と称する熱は何処から出て来るのでしょうね? 温暖地でも寒冷地でも内部発熱の影響は大きいです。 |

|

313:

脳内主義

[2015-09-02 13:26:31]

【カビ屋敷改善計画】以外の脳内屁理屈は健在ですね。

その屁理屈で持っても我が家の欠陥住宅改善は無理なんですか? 実証能力のない脳内理論は屁理屈というしか表現できない。 貴方が屁理屈だけでないという実証を多くのROM専の方が期待しています。 一日も早く【カビ屋敷改善計画】を実行し、成功体験レポートをレスして下さい。 このスレに常駐し、屁理屈言い放題の貴方の社会的責任となっています。 他の寒冷地の高高で貴方と同じカビ屋敷は存在しますか? そんな欠陥住宅は他には存在しないということを自覚すらしていないのでは? 一日も早く我が家の欠陥状態を自覚し、他の高高と同じく生命維持装置の必要ない【当たり前の高高】に改善して下さい。 そうでないと他の寒冷地の高高住人の面汚しです。 顕熱だ潜熱だという屁理屈はそれからにして下さい。 |

|

314:

匿名さん

[2015-09-02 13:46:17]

室内の杉板は問題有りません。

今の時期に小屋内で一番温度が低いのは床下のコンクリ温度です、一番温度が低い所が一番相対湿度が上がります。 まだまだ余裕が有りますが快適さを求めての調整です。 去年は9/13にエアコンOFFで再熱運転もなし、徐々に湿度が上がり室内湿度70%も有ります。 10/6暖房ON、床下は一番温度の低い状態は解消です、冬に向かい湿度は徐々に下がって行き、11/14に加湿開始してます。 現在24.3℃ 63%、少し暑いです。 【テキストを一部削除しました。管理担当】 |

|

315:

匿名さん

[2015-09-02 13:57:48]

>313

>他の高高と同じく生命維持装置の必要ない【当たり前の高高】に改善して下さい。 エアコン(生命維持装置)の無い、高高住宅など有るのですか? 脳内に少しは知識を入れないとね。 日経ホームビルダー http://store.nikkeibp.co.jp/item/magazine/HB.html 基礎断熱床下のカビの事らしいです。 |

|

316:

匿名さん

[2015-09-02 14:01:05]

ずいぶん難しく数字並べてるけど

結局、温暖地での高高住宅は費用に見合うものになるの? どっちなの?笑 |

|

318:

匿名さん

[2015-09-02 14:09:03]

> 外的要因に追従したら低低です。

あったね~、冬場に僅かな日射でオーバーヒートするカビ小屋が・・・ |

|

319:

脳内主義

[2015-09-02 14:12:01]

>314

まさに浪エネ住宅のお手本ですね。 年間の内でエアコン稼働のない日はたったの23日ですか? 低低の方に馬鹿にされますよ。 ますます【カビ屋敷改善計画】の必要性がエアコン使用状況から裏付けされたわけです。 |

|

320:

匿名さん

[2015-09-02 14:27:43]

>318

僅かではないです、日射エネルギーは多いです。 雲一つない快晴の日の午後1~2時頃にオーバーヒート(25℃越え)します、一冬3回程度。 オーバーヒートが起こりそうな時は障子戸を少し閉めるなり調整すれば良いのですが太陽の恵みを少しでも多く得ようとして暑い思いをしてしまいます。 最近はオーバーヒートは有りません、寒さになれ室温が当初より低めになってるからです。 |

コダテル最新情報

ハウスメーカーレビュー最新情報

「温暖地での高気密高断熱住宅」のスレです。

スレ違いのまったく無関係なレスですな。